الإسلام ومراعاة الظروف الاستثنائية

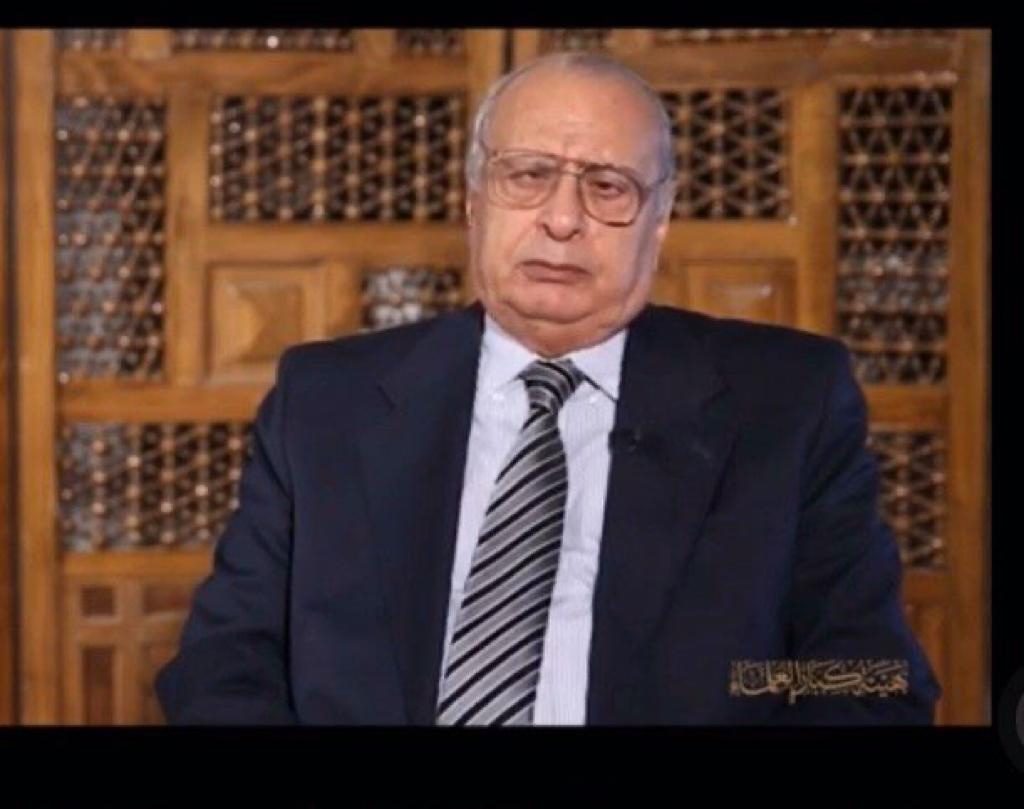

د/ محمد السيد الجليند

أستاذ الفلسفة الإسلامية

دار العلوم – جامعة القاهرة

من أبرز المعالم الرئيسية في شريعة الإسلام وفي عقيدته أنه دين يقوم علي مراعاة الظروف والأحوال الإنسانية بزمانها ومكانها كما يؤسس التكاليف الشرعية علي مبدأ واقعي يقوم علي مراعاة طاقة المكلفين واستطاعتهم. فلا تكليف فوق الطاقة والطاقة هنا أو الاستطاعة كلمة جامعة تشمل فيما تشمل الطاقة البدنية أن كان التكليف يتعلق بالبدن وطاقته كفريضة الصيام. مثلاً، ويشمل الطاقة المالية إن كان التكليف يتعلق ببذل المال كالزكاة والصدقة والحج، ويشمل أمن الطريق للمسافر لأداء فريضة الحج كما يشمل أيضا ظروف المكلف الحياتيه من حيث إقامته في بلاد غير إسلامية وهل في استطاعته ممارسة الشعائر وإظهارها أمام غير المسلمين أو لا يستطيع ذلك.

وقد فصل علماء المسلمين القول في ذلك واستقرت كلمتهم علي أن القاعدة الحاكمة لكل هذه الأحوال قوله تعالي “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها” ولا يكلفها إلا ما أتاها، وهذا المعلم يمثل ركنا أساسيا في حياة المسلم وفي موقفة من القيام بواجبات الإسلام وممارسته لشعائره وأداء فرائضه سواء كان فرضا عبئيا أم فرضا كفائيا فضلا عن ممارسة السنن والمندوبات الشرعية وفي مقام التأصيل الشرعي لهذه القضية نقرأ قوله تعالي: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر” ونقرأ قوله تعالي: “ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل”.

وفي السنة النبوية نقرأ كثيرا من النصوص التي تؤكد هذا المعني وتوضحه علي مستوي السنة القولية والفعلية علي سواء قال صلي الله عليه وسلم: “يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا وتطبيقا وتأكيدا لهذا المعني جاءت الرخصة بإفطار المريض والمسافر في نهار رمضان وجاءت الرخصة بقصر الصلاة وجمعها للمسافر بل ورد عن ابن عباس أن الرسول صلي الله عليه وسلم جمع الصلاة في غير سفر ولا مطر تيسيرا ورفعا للحرج. وكتب الفقه الإسلامي قد وضحت معالم هذه القضية بما لا يحتاج إلي مزيد من القول هنا والذي أود أن أوكده في هذا المقام أن التيسير ورفع الحرج ومراعاة الطاقة البشرية والاستطاعة تمثل ركنا أساسيا في أداء التكاليف الشرعية وقيام المسلم بها تعبدا لله وتنفيذ لأوامره قال الله تعالي: “يرد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً”.

والله سبحانه وتعالي – وهو الرحمن الرحيم – قد جعل هذه المعاني كلها حاكمة في علاقة العبد بربه وفي محاسبته علي أداء التكاليف والالتزام بالفرائض وهو سبحانه أعلم بطبيعة الإنسان وما تتعرض له من حالات الضعف البشري والعجز أحيانا وما يعتريها من عوائق وموانع خارجة عن إرادتها أحيانا أخري. فكانت الرخصة بجانب العزيمة استثناء من قاعدة الوجوب مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية التي قد يتعرض لها المرء دون إرادة منه. وهذه احدي معجزات التشريع الإسلامي، وامتدادا لهذه المعاني قد فرع علماء الأصول مجموعة من القواعد التي أسسوها علي قاعدة رفع الحرج كقولهم المشقة توجب التيسير، وقولهم إذا أخذ ما وهب فقد سقط ما وجب، ولا ضرر ولا ضرار، .. الخ وكل ذلك يؤكد لنا أن التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة كلها معان مرعية في التكاليف الشرعية.

هذه مقدمه لابد منها كمدخل ضروري للحديث عن الجانب العقائدي في حياة المسلم المعاصر خاصة الذي يقيم في بلاد غير المسلمين.

وإذا كانت الروح العامة للشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج فان مسائل الاعتقاد تمثل الأصل الذي تبني عليه أحكام الشريعة، هي جذع الشجرة التي يتفرع عنها فروع الشريعة وتؤسس عليه أحكامها بل هي جذر الشجرة التي تنيت لنا هذه الروح العامة التي تظلل أحكام الشريعة فروضها وسننها علي سواء. ولذلك فإذا كان التيسير ورفع الحرج يمثل معلما أساسيا في التكاليف الشرعية فهو في المسائل الاعتقاديه أكثر ما يكون وضوحا وظهوراً. ذلك أن الاعتقاد عمل قلبي لا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالي: وما دام القلب عامرا بالإيمان بالله والإخلاص له والإنابة إليه فإن أعمال الجوارح وممارسة الشعائر تأتي تصديقا وإعلانا عن امتلاء القلب باليقين والإيمان كما جاء في الحديث ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقة العمل”. فعمل الجوارح هو الإعلان والإعلام عما في القلب من معاني اليقين بالله ربا خالقا وإلها معبوداً، والقلب المؤمن العامر باليقين قد تعجز الجوارح أحيانا عن الإعلان عما فيه من معاني الإيمان وقوة اليقين إما لعجز صاحبه عن ذلك وإما لوجود مانع معارض من الخارج ولا يستطيع دفعه، وهنا يحتاج الأمر إلي مزيد من البسط والتفصيل لأن القاعدة الحاكمة هنا تؤسس علي قوله صلي الله عليه وسلم: “أن الله لا ينظر إلي صوركم ولا إلي أجسامكم وإنما ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمريء ما نوى فمن كانت هجرته إلي الله ورسوله فهجرته إلي الله ورسوله ومن كانت هجرته إلي دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فجرته إلي ما هاجر إليه فصحة الاعتقاد وفساده محلهما القلب وهذا هو محل نظر الله في العبد، وصحة أعمال الجوارح وفسادها مشروطه بضوابط وضعها الفقهاء. لكن قبولها عند الله أو عدم قبولها متوقف في نهاية الأمر علي صحيح الاعتقاد أو فساده وهذا محله القلب فكان القضية كلها (أصول الدين وفروعه) مرتبطة بصلاح القلب أو فساده كما قال صلي الله عليه وسلم: “إن في الجسد مضعفة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب، وكان صلي الله عليه وسلم يشير بيده الشريفة إلي صدره ويقول: التقوي ها هنا وكرر ذلك ثلاثا ليؤكد أن القلب هو المركز الرئيسي الذى توجد به الإرادة والنية التي تؤسس عليها الأفعال وتتعلق بها غاية الفعل ويبني عليها جزاء الفعل ثوابا وعقابا.

ومن هنا كانت حياة المسلم وأعماله كلها سواء كان مقيما في ديار المسلمين أم في ديار غير المسلمين خاضعة في حركتها لأعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، منضبطه بما في القلب وليس بما علي الجوارح من مظاهر لأن ما تقوم به الجوارح هو محل نظر الإنسان للإنسان وما في القلوب هو محل نظر الله للإنسان ولذلك فقد فرق العلماء بين مفهومين أساسيين في هذا الجانب مفهوم الإيمان ومحله القلب ومفهوم الإسلام ومحله عمل الجوارح.

وجعلوا الأول أصلا وأساسا للثاني فإذا فقد الأصل (الإيمان القلبي) فلا تنفع الأعمال بالجوارح، كما قال تعالي في حق الكافرين: وقدمنا إلي ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً” قال سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه”.

وكذلك فرق العلماء بين المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو إن كان يظهر إسلامه ويمارس الطقوس ويؤدي الفرائض أمام الناس فإن ذلك لا قيمة له عند الله لأنه لا سند له في القلب ولا رصيد له من الإيمان ولا اليقين.

ولا أريد أن استطرد بالحديث عن قضية الإيمان والإسلام والفرق بينهما ولا عن الخلاف الدائر بين الفرق الإسلامية حول هذا الموضوع. ويكفينا هنا أن نؤكد علي ما أجمع عليه اهل السنة في تعريفهم للإيمان بأنه: “قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان” فالتصديق القلبي هو اليقين الجازم بالله ربا خالقا وإلها معبودا والإيمان بمحمد صلي الله عليه وسلم نبيا ورسولا والملائكة وكتب الله المنزلة علي رسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء خيره وشره حلوه ومره. كما جاء في حديث جبريل المعروف ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان… الحديث وكما في قوله تعالي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالي: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (البقرة: 177).

فقد أشارت الآيات والحديث إلي عمل القلب وهو التصديق وعمل اللسان وهو النطق بالشهادتين وعمل الجوارح وهو الصلاة والصيام والزكاة ومن الملاحظ أن ذلك تكرر في القرآن الكريم كثيراً شاملا عمل القلوب وعمل الجوارح معا. ولا يذكر في القرآن الذين آمنوا إلا مقرونة بقوله تعالي: وعملوا الصالحات. وهذا الاقتران في كل موارد القرآن فرض علي العلماء بحث هذه المسألة بالتفصيل وطرح العديد من الافتراضات والأسئلة التي قد يتعرض لها المسلم في حياته اليومية خاصة الذين يقيمون في بلاد غير المسلمين.

ماذا لو امتلأ القلب باليقين والإخلاص والإنابة إلي الله ولكن عجز المسلم عن الإعلان عن ذلك كلية أو عن بعضها فلم يستطع أداء الصلاة أو لم يستطع الإعلان عن إسلامه لظروفه الخاصة التي يعيشها في بلاد غير المسلمين ..؟

وماذا لو اضطر المسلم المقيم في بلاد الغرب إلي ممارسة المحرمات والمحظورات الشرعية. وماذا لو أكره علي إعلان براءته من الإسلام.

وماذا لو اضطر إلي حمل السلاح لمحاربة المسلمين … وهناك العديد من الأسئلة المطروحة في ساحة الحوار الدائر حول هذه القضية.

قد يحتاج الأمر هنا إلي الحديث عن علاقة العمل بالإيمان وهل هو ركن من أركان الإيمان بحيث إذا تخلفت أعمال الجوارح تخلف تبعا لذلك حقيقة الإيمان …؟

هل عمل الجوارح شرط في صحة الإيمان كالوضوء بالنسبة للصلاة؟

هل عمل الجوارح شرط كمال للإيمان وليس ركنا وليس شرط صحة للإيمان؟

هل إذا تخلفت أعمال الجوارح لضرورات خارجة عن استطاعه المكلف يؤثر ذلك في حقيقة إيمانه ويقينه بالله …؟

ما هي الاستثناءات التي تمثل (رخصة) للتيسير علي الإنسان إذا عاش ظروفا حياتيه فرضت عليه عدم أداء الفرائض أو فعل المحرمات …؟

كل هذه الأسئلة وغيرها كثير قد ناقشها العلماء من ناحيتين.

أولاً:- من ناحية علاقة العمل بحقيقة الإيمان.

ثانياً:- من ناحية الظروف التي يعيشها المسلم – خاصة من يقيم في بلاد غير المسلمين – إذا اضطرته ظروفه إلي فعل محذور أو ترك مأمور.

لقد سبق القول بأن القلب هو محل الإيمان ومحط النية والإرادة وأن جزاء العمل عند الله ثوابا أو عقابا مرتبط بما في القلب من نوايا وإرادات وإن صلاح العمل مرتبط بصلاح القلب والسؤال المطروح هنا.

ماذا لو وجد الإيمان في القلب وتخلف العمل الصالح أو ارتكب الإنسان المحرمات تحت سيف الإكراه والقهر والاضطرار.

ولعل هذا السؤال يجسد مشكلتنا التي نحن بصددها الآن فإن العصر الذي نعيشه يشبه إلي حد كبير العصر الملكي الذى عاشه الرسول صلي الله عليه وسلم هو وأصحابه قبل الهجرة إلي المدينة، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في البلاد غير الإسلامية والذين تضطرهم ظروف حياتهم أحياناً إلي تغيير أسمائهم لكي يتيسر لهم العيش في هذه البلاد. ومما زاد الأمر سوء أن الإسلام يتعرض الآن لهجمة شرسة دبرلها بليل وتولتها أجهزة الإعلام الصهيونية لتثير عاصفة من الكراهية والحقد لكل ما هو إسلامي في الغرب ووصل الأمر ببعض البلاد أن سمحت بتأسيس جمعيات وقريبا أحزاب سياسية تحت عنوان لا لأسلمه أوربا. ووضعت الخطط والبرامج لمناهضة الوجود الإسلامي في أوربا.

إن الأقليات الإسلامية في أوربا تعيش حياة تشبه في الكثير من جوانبها حياة المسلمين في مكة قبل الهجرة. ولذلك فإن القواعد الحاكمة لحياة المسلم المعاصر في هذه البلاد يجب أن تؤسس علي ما سبق الحديث عنه من ضرورة مراعاة الظروف والملابسات والطاقة التي يستطيعها المسلم ومن الحكمة ألا تكون هناك قاعدة واحدة حاكمة لكل الحالات التي يتعرض لها المسلم بل تؤخذ كل حالة بمفردها وينظر فيها في ضوء ظروف صاحبها الخاصة وحدود استطاعته فإن ما يصدق علي هذه الحالة قد لا يصدق بالضرورة علي غيرها من الحالات الأخرى وتتجلي عظمة الإسلام في مراعاة هذه الظروف والأحوال التي ينبغي أن تكون محل اعتبار في مناقشة المسائل التي يتعرض لها المسلم في هذه البلاد لكي يصدق الحكم الشرعي علي الواقعة بعبئها، ومن عظمة الإسلام أنه وضع لهذه الظروف استثناءات تتمثل في الرخص التي أجاز للمسلم أن يعمل بها عند وجود المقتضي ولا حرج عليه في ذلك مادام القلب بالإيمان عامرا ومادام هو صادقا مع ربه إنه يعيش ظرفا استثنائيا، ظرف الاضطرار الذي يقتضي الأخذ بالرخصة. فأجاز للمسلم المداراة والنقبة والمعاريض وليس هناك من ضابط للأخذ بالرخصة إلا قوة إيمان المسلم وقوة يقينه بأنه يعيش حالة الاضطرار التي تلجئه إلي المداراة أو التقية. ويعلم أنه يأخذ بمبدأ الاستثناء والضرورة. وأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال السبب وانعدمت الضرورة عاد الأمر إلي أصله الشرعي. ولا رقيب هنا علي المسلم إلا قلب المسلم وقوة إيمانه فيرجع عن الأخذ بالرخصة بمجرد زوال سببها، وقد تختلف درجة الإحساس بالاضطرار إلي الرخصة من شخص إلي شخص أخر، ومن زمان إلي زمان ومن ظرف إلي ظرف أخر وهذه الفروق ليس لها ضابط أيضا إلا قوة إيمان المؤمن وقوة يقينه ودرجة صدقة معه نفسه ومع ربه. وامتلاء القلب بحب الله وحب طاعته والعمل بمرضاته.

ونجد العهد المكي نماذج ومواقف للرسول صلي الله عليه وسلم وللصحابة اضطرتهم إلي الأخذ بالرخص أحيانا وإلي الأخذ بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات أحياناً، وينبغي علي الذين يتصدون للفتوى في مثل هذه الحالات الاستثنائية أن يجعلوا من العهد المكي ومن مواقف الرسول فيه نموذجا للتيسير علي المستفتين من الذين يعيشون في بلاد الغرب حتى لا يعيش المسلم في هذه البلاد في حرج نفسي أو يتحمل من المشقة ما لا قبل له به، وما دام قلبه ممتلئا بالإيمان فإن ممارسته للشعائر وأداء الفرائض يرجع الأمر في ذلك إلي احساسه وصدقه مع نفسه هل هو في حالة اضطرار ملجئة إلي الرخصة أو لا يجب أن يعرف كيف ومتي يأخذ بالرخصة، والذي يقرأ العهد المكي يجد فيه من الحالات والمواقف ما يتخذها مقياسا لكثير من الحالات التي يعيشها المسلم المعاصر في بلاد الغرب.

فالذي بلغته دعوة الإسلام من الكفار أو المسلمين المقيمين في بلاد الكفر فآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وأتقي الله علي قدر استطاعته وادي من الفرائض ما قدر علي أدائه وعجز عن أداء البعض ولم يتمكن من الالتزام بجميع ما أمره الله أو ببعضه لكونه عاجزا أو ممنوعا من إظهار دينه فهذا مؤمن عند الله ما دام قلبه عامرا بالإيمان بالله ورسوله وموقنا بكل ما ورد به الشرع وعلمه لكنه عجز عن أدائه. ( )كما هو الحال في أمر النجاشي فقد كان ملكا ولم يستطع أن يحمل قومه علي الدخول في الإسلام. ولم يقم هو بأداء كل فرائض الإسلام، ولكنه لما مات قام صلي الله عليه وسلم إلي الصحابة وصفهم صفوفا وصلي علي النجاشي وأخبرهم بموته وقال: إن أخالكم صالحا من أهل الحبشة مات( ) ومعلوم أن النجاشي لم يكن قد مارس كل شعائر الإسلام لعجزه عن ذلك ولأن كثيرا من شعائر الإسلام لم تكن قد فرضت ولم يعلن بها ومع ذلك فقد صلي عليه النبي وصحابته وكل من أسلم في بلاد الكفر وآمن بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا ولم يقم بأداء الفرائض لعدم علمه بها لأنه حديث عهد بالإسلام أو لعجزه عنها ثم مات علي ذلك فهو مؤمن عند الله، أخرج البيهقي أن يحي بن حاطب قال: توفي حاطب فأعتق من صلي من رقيقة وكانت أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تكن قد علمت بتحريم الزنا فعلم يحي بن حاطب أنها حامل من زنا. فذهب بها إلي عمر بن الخطاب فسألها عمر هل أنت حامل؟ قالت نعم من مرعوش بد رهمبن. ولم تكتم ذلك عن عمر لأن معرفتها بالإسلام كانت قاصرة( ) فكان عذرها في ذلك هو الجهل بالحكم الشرعي. ومن الأصول الشرعية أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه كما قال سبحانه: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وكثير من المقيمين في بلاد الغرب يصدق عليهم أحكام أهل الفترة وقد لخصها ابن القيم في أصول محددة.

1- أن الله لا يعذب أحداً في الآخرة وبالتالي لا يقام عليه الحد في الدنيا إلا بعد قيام الحجة لئلا يكون للناس علي الله حجة بعد الرسل. وهذا كثير الورود في القرآن الكريم.

2- أن العذاب يستحق لسببين، أحدهما الأعراض عن الحجة بعد بيانها وعدم إرادتها ورفضها ورفض العمل بمقتضاها. الثاني: العناد لها بعد قيامها وترك العمل بموجبها. فالأول يسمي كفر أعراض والثاني يسمي كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن منها فهذا قد نفي الله عنه المسئولية والعذاب حتى تقوم الحجة وتبين له الحجة.

3- أن قيام الحجة يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص فقد تقوم الحجة علي الشخص في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان أما لعدم الفهم أو لأختلاف اللغة وعدم وجود من يترجم فهذا يكون بمنزلة الأصم الذي لا يسمع ولا يتمكن من الفهم.

4- إن أفعال الله وأوامره ونواهيه تابعة لحكمته التي لا يخل بها وأنها مقصودة لغاية محمودة وهذا أصل للحديث في هذه المسائل( ) فكل من لم يبلغه حكم شرعي أو لم تبلغه الدعوة أصلا فهو معذور غير مؤاخذ بكفره ولا بجهله. وقد روي الأمام أحمد في مسنده أن أربعة يجتمعون يوم القيامة. أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق لا يعي من أمره شيئا، ورجل هرم، ورجل مات علي فترة. فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع عنه شيئا، وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات علي الفترة فيقول رب ما أتاني لك من رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار فو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما( ) يقول ابن القيم: والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله ولا يعذب إلا من قامت عليه الحجة الرسالية( ).

وقد يضطر المقيم في دار الكفر إلي ارتكاب مجذور أو ترك مأمور وقد ناقش العلماء هذه القضية فتكلموا عن أنواع الإكراه وقسموه إلي:

1- إكراه كامل ملجئ إلي فعل ما لا يريد أو ترك ما يريد.

2- إكراه غير ملجئ.

3- الإكراه الأدبي.

فالإكراه الملجئ كمن يهدد بالقتل إن لم يفعل كذا وكذا أو إن لم يترك كذا سيقتل. وهذا النوع يقع تحت حكم الضرورات تبيح المحظورات لأن حفظ النفس مقصد شرعي.

أما الإكراه غير الملجئ فهو دون الأول ويتوقف الحكم فيه علي درجة تحمل المكلف أو عدم تحمله للإكراه.

أما الإكراه الأدبي فهو الذي ينتفي معه الرضا بالفعل لكنه لا يعدم الاختيار له والأصل في هذه القضية قوله تعالي إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم وفي السنة النبوية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

وقد وضع العلماء شروطا لتحقق معني الإكراه متي توفرت أنتجت الحكم الشرعي.

ومن أهم هذه الشروط:

1- اعتقاد المكلف أن الضرر واقع لا محالة به إذا لم ينفذ ما يتعلق به الإكراه فعلا أو تركا.

2- تحقق عجز المكلف عن الإفلات من الضرر وتجنبه.

3- أن يكون الإكراه واقعاً بالحال وليس بالآجل.

4- أن لا يكون المكلف راضيا بما قام به تحت سيف الإكراه.

5- أن يكون كارها بقلبه رافضا لما استكره عليه( ) فمن أكره علي كلمة الكفر فلابد من تحقق كراهية القلب لذلك وعدم الرضا القلبي به كما قال سبحانه” إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

وهذا محل اتفاق بين جماهير العلماء أن الإكراه عذر شرعي يبيح فعل المحذور قولا كان أو فعلا ما دام القلب مطمئنا بالإيمان كارها لما يفعل متي تحققت الشروط السابقة المبيحه لذلك. ولقد شاع بين الشباب تبادل الاتهامات والرمي بالإلحاد والكفر بسبب القراءات القاصرة لهذه المسائل وأود أن أضع بين أيديهم نصوص الأمام ابن تيميه التي عرضت لتفصيلات جزئية لمثل هذه الحالات.

ولعل من المناسب هنا أن أبدأ ببعض النقاط المتعلقة بمسألة تكفير المسلم لشيوع هذه المسألة علي ألسنة كثير من الشباب وكثير منهم ينسب القول بها إلي شيخ الإسلام ابن تيميه وابن تيميه من أكثر العلماء تحذيرا من الحكم بتكفير المعين أو تكفير الجماعة؛ وتكفير الحاكم؛ والتكفير يا لخطأ أو التأويل أو المعصية ما لم يكن ذلك مقرونا بموجبات التكفير التي أجمع عليها علماء الأمة كإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة بعد قيام الحجة وبيانها.

يقول ابن تيميه (.. إني دائما من أعظم الناس نهيا أن ينسب شخص معين إلي تكفير وتفسيق إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة أخري وعاصيا أخري، وإني أقرر أن الله تعالي قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخيرية القولية والمسائل العملية.

والسلف مازالوا يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم علي أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية.

ويحذر ابن تيميه المسلمين من تكفير العلماء لخطأ وقعوا فيه لخطورة ذلك علي الأمة فيقول: من المعلوم أن المنع من تكفير علماء الإسلام الذين تكلموا في هذا الباب … بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وأن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية حماية له ونصرا لأخيه المسلم …

وقد اتفق أهل السنة والجماعة علي أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض. بل كل أحد منهم يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلي الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ويفسق بل ولا يأثم فالله تعالي قال في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم أن الله تعالي قال: قد فعلت.

واتفق علماء المسلمين علي أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء الذين قالوا إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ لا يكفر.

ولا يقرون علي ذلك. لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين.

وقد يكون الأمر واضحا والحكم الشرعي جليا عند المتكلم به لكنه قد لا يكون كذلك عند المستمع لكونه جديدا حديث عهد في الإسلام أو يقيم في بلد غير إسلامي فيكون الحكم عنده مظنونا أو مجهولا بالمرة لأن العلم بالأحكام يختلف باختلاف أصحابها واختلاف أحوالهم. يقول ابن تيميه: فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث عهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل فإنه لا يكفر حتي تبلغه الحجة النبوية( ) والمسلم في هذه البلاد بين جاهل بالبدهيات الإسلامية وعالم بها، وبين عالم بالسنة وجاهل بها، وعالم بالأصول وجاهل بها أو ببعضها، ولكل حالته التي تخصه ولكل حكمة الذي ينزل علي واقعه وقد يصدق علي شخص ما لا يصدق علي آخر. وهذه الأحوال تحتاج إل فقه الواقع الذي يعيشه المسلم ومعرفة صحيحة بالحكم الذي يجب أن ينزل علي هذا الواقع.

وقد تختفي بعض معالم الإسلام في بلد ولا يبقي به إلا ما علق ببعض الأذهان من كبار السن كما قال حذيفة بن اليمان عن الواقع الذي يصير إليه أحوال الأمة من جهل مطبق بحيث لا يبقي للمسلم سوي النطق بالشهادتين فقط. يقول حذيفة قال صلي الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وَشْئ الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري عل كتاب الله ليلة فلا يبقي في الأرض منه آية. وتبقي طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز: أدركنا أباءنا علي هذه الكلمة لا إله إلا الله. فنحن نقولها فقال له “صلة” ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال له يا صلة لتجنبهم من النار ثلاثا وحتى تصير الحجة كذلك. فلابد أن تكون الحجة واضحة كافية حتى يصير مخالفها معاندا( ).

… وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وأن اخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشهية فإذ عجز المقيم في بلاد الكفر أو أكره علي المحرم لا ينبغي لأحد أن يحكم بكفره لمجرد أنه رآه يفعل ذلك، ومن القواعد العظيمة التي ينبغي أن يراعيها ويعمل علي شيوعها بين المسلمين في بلاد غير المسلمين العمل علي جمع الكلمة وتأليف القلوب والاعتصام بحبل الله والبعد عن الهوى والتعصب للمذهب أيا كان لونه لأن إصلاح ذات البين من مهمات الدين كما قال تعالي: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، والحرص علي هذه القاعدة من علامات أهل السنة والجماعة ولا يخرج عنها إلا أهل الفرقة والاختلاف الذين حذرنا منهم الرسول صلي الله عليه وسلم( ).

وعلي من يتصدي للدعوة في هذه الديار أن يكون قدوة في سلوكه وفي موقفه من المخالفين له في الرأي، فإذا تعدوا حدود الله فيه فلا يتعدي هو حدود الله فيهم، وإنما يضبط أقواله وأفعاله وسلوكه بميزان العدل، فلا يغضب لنفسه ولا لمخالفه هواه ولا يرفع سيف التكفير في وجه المخالف كما يقع في ذلك الخطأ كثير من الشباب معتمدين علي فهم خاطئ للنصوص أو فتاوى المناسبات الخاصة التي يجعلون منها حكما عاما ومطلقا.

لأن التكفير له شروط وموانع. يقول ابن تيميه: إن للتكفير شروطا وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع … وما نقل عن السلف والأئمة من القول بتكفير من يقول كذا وكذا … ينبغي أن يفرق فيه بين الإطلاق والتعيين. ومن عيوب أهل البدع أن يكفر بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون وسبب ذلك أن أحدهم يظن ما ليس بكفر كفرا … وأهل العلم والإيمان فيهم من العدل والعلم والرحمة فيرحمون الخلق ويريدون لهم الخير والعلم ويعلمون أنه ليس كل من خالف في شئ يكون كافرا هالكا فإن المخالف قد يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له مثابا وقد لا يكون بلغة العلم الذي تقوم به الحجة. وكل من اجتهد من أمة محمد صلي الله عليه وسلم فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأ … ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب … وقد تكون له حسنات ماحية لذنبه، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا ولا عاصيا( ).

والأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهة توجب عذره. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق واخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا هو الذي عليه أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام( ).

ومن خصائص أهل السنة والأئمة أنهم لا يكفرون من خالف وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك فليس لك أن تكذب عليه. لأن التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله.

أن المتأول الذي كان قصده متابعة الله ورسوله لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية … وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها. وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالقهم فيها … وأما من كان في قلبه الإيمان بالله ورسوله وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا( ).

وبعـــــد

لقد أكثرت من نصوص ابن تيميه في هذه القضية لأنه من أكثر العلماء الذين حملت أقوالهم أوزار القوم الذين خاضوا في هذه المسائل ونسبوا أراءهم إلي هذه الأمام الذي ظلموه وظلموا أقواله وحملوها ما لا تحتمل. فكان من الواجب تجلية موقفه من المسألة خاصة ما يتصل منها بتكفير المسلم وتكفير الجماعة أو تكفير الحاكم بغير مقتض لذلك. لقد كان الشيخ أبعد ما يكون عن هذه التهمة التي تناولتها أقلام كثيرة وألسنة بدون ضوابط ونسبوها زورا وبهتانا إلي شيخ الإسلام وهو أبعد ما يكون عن ذلك … ويتضح من عرض أرائه في هذه المسائل أنه كان علي وعي كامل بما يجب أن يتحلي به الداعية سواء كان مجال عمله في بلاد إسلامية أو غير إسلاميه، والذي يقرأ رسالته عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقف علي الضوابط التي وضعها لمن يتعرض للدعوة ويتحمل مسئوليتها أمام الله. فلابد أن يكون علي علم كامل بفقه الواقع الذي يعيشه المسلم، وفقه الأولويات، وفقه النصوص حتى يستطيع أن ينزل أحكام الله علي مواقعها في حياة المسلم. وما يجب أن يتحلي به من صفات خاصة به من لين الجانب وخفض الجناح وحسن الخطاب والصبر والرحمة وتحمل الأذى. لأن المهمة هي مهمة الأنبياء ومما ينبغي معرفته أن الذي يقوم بالفتوى في مثل هذه الحالات الاستثنائية ينبغي أن يكون علي معرفة كاملة بالظرف التاريخي الذي يعيشه المسلم المقيم في بلاد غير إسلامية وعلي معرفة تامة بحالات الفتوي التي يقوم بها ومدي تأثيرها الواقعي في حياة هذا المسلم وحياة أسرته المقيمة معه هناك وأن لا يأخذ الناس جميعا بمبدأ واحد ولا بقاعدة واحدة لأنهم ليسوا جميعا علي قدم واحدة متساويين بل لكل واحد منهم ظرفه الخاص به الذي يقضي بتغير الفتوى تبعا لتغير الأحوال.

ومراعاة ثقافة المسلم في هذه البلاد ومعرفة حظه من العلم بأصول الدين وفروعه أمر علي جانب كبير من الأهمية. ولعل في حديث معاذ السابق ما يعطي صورة واضحة لما يكون عليه حال المسلمين خاصة المقيمين في بلاد الغرب – فليس مع الكثير منهم من الإسلام إلا رسمه ووسمه كالنطق بالشهادتين.

وقدر لا يعلم بعضهم من أركان الإسلام وأصوله إلا القليل الذي سمحت له ظروفه أن يتعلمه حتى يقول بعضهم ما أدركنا من الإسلام إلا الشهادتين فنحن نقولها كما يقول سائر المسلمين …، وأمثال هؤلاء يجب الترفق معهم وإقامة الحجة عليهم ليكون الحكم لهم أو عليهم حسب موقفهم هل عاندوا وأعرضوا أو آمنوا وعملوا الصالحات.

التقيّة رخصة شرعية

ولا شك أن الظروف التي يعيشها المسلم المعاصر في بلاد الغرب تفرض علي العلماء أن يأخذوا المسلمين هناك بمبدأ الرخصة متى تحققت شروط الأخذ بها إيمانا بقوله تعالي: “ما جعل عليكم في الدين من حرج” وقوله سبحانه “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”.

وقد نبه أئمة العلم إلي ذلك مستدلين بقوله تعالي: “لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه” (آل عمران: 28) فالآية الكريمة تدل علي جواز الأخذ بمبدأ التقية عند تحقق الخوف علي النفس أو الخوف علي المال والولد أو العرض وعند تحقق الخوف يقينا أو ظنا راجحا.

ويؤيد هذا المبدأ ما جاء في القرآن الكريم عن قصة عمار بن ياسر، حين اكرهه كفار مكة علي سب الرسول والنطق بكلمة الكفر. ومازالوا به تعذيبا وتنكيلا حتى نطق بكلمة الكفر. ولما ذهب إلي الرسول صلي الله عليه وسلم أخبره بما فعل كفار مكة وما قاله هو. فطمأنه الرسول صلي الله عليه وسلم ونزل الوحي مطمئنا به قلوب آل ياسر جميعا. قال تعالي في سورة النحل: “من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم” (النحل: 106) فالآية الكريمة أشارت إلي نقطتين مهمتين في هذا الصدد.

1- النقطة الأولي: النطق بكلمة الكفر مكرها (إلا من أكره)

2- النقطة الثانية: امتلاء القلب بمعاني الإيمان (وقلبه مطمئن بالإيمان)

والمعول عليه في ذلك هو يقين القلب وثباته علي الإيمان وهذا يؤدي بالضرورة إلي نفور القلب وكراهيته للمعصية التي أكره علي فعلها … وهذا المعني هو الذي دفع عمار بن ياسر إلي أخبار الرسول بالواقعة حتى يطمئن إلي سلامة موقفة الإيماني .. ومما استدل به العلماء كذلك ما جاء في الحديث الشريف أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه( ) ولقد أشار العلماء إلي صور تطبيقه لمبدأ التقية التي أجازها العلماء. ومنها علي سبيل المثال.

1- المدارة:- ويتمثل ذلك في حسن معاملة الناس وخفض الجناح لهم، ولين القول وتحمل أذاهم إن وجد ذلك. كما قال تعالي لموسي وهارون (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي والمقصود بالخطاب هنا هو فرعون ومن المعلوم أن الكلمة الطيبة هي مفتاح القلوب المغلقة. فعلي المسلم في بلاد الغرب أن يتأس بنبي الله موسي في ذلك لأن موسي كان أمام فرعون واحد والمسلم الأن أمام فراعين كثر.

والرسول صلي الله عليه وسلم كان نعم القدوة في ذلك حين قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم( )، والكشر هو ظهور الأسنان من الضحك. وللمدراة أساليب كثيرة يتفطن لها المسلم بما يناسب ظروفه الخاصة. وليس في ذلك حرج شرعي.

2- ومن صور التقيه كتمان العقيدة وإخفاءها عن القوم حتى ينتهي الظرف الذى الجأه إلي ذلك. فإذا كان هناك ظروف ملجئة يخشي منها الضرر علي النفس أو المال والعرض أو الولد عند إظهار العقيدة يجب عليه كتمانها حتى ينتهي الظرف الملجئ. ومن العلوم أن دعوة الإسلام بدأت في مكة سرا. وظلت كذلك مدة طويلة إلي أن قويت شوكة المسلمين فنزل الوحي يأمر الرسول بإظهار دعوته. وانتقلت الدعوة من مرحلة الكتمان والإخفاء إلي مرحلة الإعلان والجهر. وهذا يعطينا إشارة واضحة إلي الأخذ بهذه الرخصة عند وجود مقتضاها.

3- ومن صور التقية التي أشار إليها العلماء اللجوء إلي الكذب عند الضرورة مع إنه محرم في الأصل بنصوص الكتاب والسنة. ولكن اللجوء إليه استثناء للضرورة. قال ميمون: إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق. فلو أن رجلا رفع سيفه ليقتلك إن كنت مسلما وسألك هذا السؤال هل أنت مسلم ..؟ فالكذب هنا مباح لحفظ النفس بل أن بعضهم قال بوجوب الكذب في هذه الحالة وما شابهها كما أجازوا الكذب للصلح بين المتخاصمين. وقد فصل أبو حامد الغزالي القول قي ذلك فقال: إذا كان المقصود يتوصل إليه بالصدق فهو خير. وإذا كان لا يتوصل إليه إلا بالكذب، فإن كان مباحا مشروعا فالكذب مباح وإن كان واجبا شرعا فالكذب واجب، وعصمة دم المسلم وماله وعرضه واجب فإذا اقتضت الضرورة الكذب لحفظهم فيكون الكذب واجبا للضرورة وإلاثم في ذلك واقع علي الباغي والظلم الطاغي.

4- ومن صور التقية الأخذ بالمعاريض: وهو أن يظهر الرجل الكلام ويريد به معني يخالف ما يطلبه الآخر. ومن المأثورات التراثية أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والأصل الشرعي لذلك قوله تعالي حكاية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. قوله تعالي: “إني سقيم” (الصافات: 89) وقوله تعالي: “بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون”: (الأنبياء: 63) وفي السنة النبوية القولية منها والفعلية الكثيرة من ذلك في استعمال المعاريض .

الضوابط الشرعية لمبدأ التقية:

ولقد أشار العلماء إلي مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتحقق حتى يصح للمسلم أن يلجأ إلي الأخذ بالتقية لأنها كما قلنا سابقا حالة استثنائية فهي ليست قاعدة ولا أصلا ولا عزيمة وإنما هي كما قلنا ونكرر استثناء وليست قاعدة ومن أهم هذه الضوابط:

1- العلم بانها حالة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فإذا زالت الضرورة فقد زال سبب الأخذ بالرخصة. فيعود المسلم إلي الأخذ بالعزيمة ويترك الأخذ بالرخصة.

ويتفرع عن هذا الضابط العلم بأن الرخصة لا يقاس عليها ولا تصبح قاعدة عامة لأنه لا عموم لما ثبت ضرورة. ويقتصر الأخذ بها في الضرورة ولا يتجاوزها.

2- أن يتحقق وقوع الضرر – أو يظن ذلك ظنا راجحا – في نفسه أو ماله أو عرضه.

3- إلا يكون هناك وسيلة لدفع الضرر إلا باللجوء إلي هذه الرخصة.

4- أن يتحقق كراهة القلب ورفضه ولا يصحبها موالاة ولا محبة قلبيه.

5- اشترط بعض العلماء ألا يكون الشخص إماما أو قدوة في قومه لأن ذلك يؤدي إلي ضرر أكثر مما يتقيه ويكون في صبره وتحمله للأذى إعذار لدين الله بخلاف عوام الناس فلا يتأثر بهم أحد إن هم أخذوا بالرخصة.

6- أن يستقر في قلبه أنه سوف يعود إلي الأخذ بالعزيمة ويترك الرخصة إذا زال سبب الأخذ بها.

وقد يضطر المسلم المغترب إلى أن يعيش ظروفا استثنائية تلجئة إلى البحث عن مخرج شرعى يطمئن إليه وينير له السبيل ، ولقد أشار كثير من الأئمة إلى بعض هذه الظروف وحاول أن يلتمس لها حلولاً شرعية تريح النفس والقلب معاً.

ولعل من أهم ما أشاروا إليه هو ضرورة التفرقة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح ، فإذا كان المسلم مضطراً إلى إتيان أعمال لا يرضى عنها الله ورسوله فيجب أن يكون ذلك مقروناً بكراهة القلب لذلك الفعل والنفور منه وعدم الرضى به وأن يكون ذلك فى أضيق الحدود وألا يصحبه أى لون من ألوان الموالاة القلبية والمحبة والرضي.” … فمن كان من هذه الأمة موالياً للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة … كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك ( ) وذلك كالدعوة لحضور الاحتفالات التى تقدم فيها المسكرات وتفعل فيها المنكرات ، فالامتناع عنها هو الواجب أولاً أما إذا اضطر إلى الحضور فيجب الامتناع عن الشراب وفعل المنكرات لأنه لا يتصور الإكراه على ذلك ويكون الحضور بقدر ما تقتضيه الضرورة فقط ، وقد فصل بعض الأئمة القول فى ذلك وأشار أن حضور المسلم أمثال هذه المناسبات إذا ترتب عليه نوع من تأليف القلوب وإنكار المنكر وتحصيل مصلحة راجحة ودرء مفسدة أكبر كان الحضور أولى من هجرها وتأليف القلوب ممكنفى أمثال هذه المناسبات وما يترتب عليه.

وقد يضطر المسلم إلى الانخراط فى جيش البلد الذى يقيم فيه وهو مكره على ذلك ، وقد حدث مثل ذلك فى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم حين قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم ، فقيل يا رسول الله إن فيهم المكره. فقال : يبعثون على نياتهم ، ويقول ابن تيمية والحديث مستفيض عن الرسول صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة ( ).

ولا ينفع الناس فى مثل هذه المواقف الإدعاء بأنه مكره على الخروج لأن ذلك لا ينفعه بمجرد دعواه وذلك لأن الأمر متعلق بالقلوب التى هى محل نظر الله كما روى أن العباس ابن عبد المطلب قال للرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكان قد أسره المسلمون إنى كنت مكرهاً .. فقال له الرسول ، أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله ، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أكره على حمل السلاح ليقاتل به المسلمين فى زمن الفتنة أن يكسر سيفه وليس له أن يحمل السلاح فى وجوههم.

وقال رجل يا رسول الله أرأيتك إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين فيضربنى رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلنى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبوء يإثمه وبإثمك ويكون من أصحاب النار. فإذا كان النهى عن حمل السلاح فى وجوه المسلمين زمن الفتنة فإنه يتضمن النهى عن حمله فى صفوف المشركين ليقتل به المسلمين من باب أولى ، والمقصود من ذلك أن المكره على القتال فى زمن الفتنة ليس له أن يقاتل به بل يكسر سلاحه وأن يصبر حتى يقتل فإن قتل كان شهيداً ، فكيف بمن أكره على قتال المسلمين مع جيش الأعداء فإن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور فى الجيش ألا يقاتل. كما لو أكره رجل أن يقتل مسلماً معصوم الدم فإنه لا يجوز له ذلك حتى لو هدد بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل المسلم المعصوم أولى من العكس ، وإن قتل كان شهيداً ، ويحكى ابن تيميه اتفاق المسلمين على ذلك ( ) وأمثال هذه الحالات الاستثنائية تخضع فى الحكم الشرعى للعلم بأحوال المسلمين المقيمين ومدى صحة تطبيق القواعد العامة على ظروفهم الحياتية ، وليس لها من ضابط كلى جامع إلا العلم بحال المسلم وظرفه الزمانى ومدى صحة القول بالاضطرار أو الضرورة إلى الفعل المخالف حتى ينطوى تحت حكم الاستثناء من الحكم العام ، ويصدق عليه القول بحالة الضرورة( ).

هذه فكرة موجزة عن موقف علماء العقيدة من الحالات الاستثنائية التي يتعرض لها المسلم في حياته اليومية، وهي ترتكز علي قاعدة أساسية تتلخص في امتلاء القلب باليقين بالله ربا خالقا وإلها معبودا. فإذا اطمأن المسلم إلي ذلك يكون عمل الجوارح بعد ذلك خاضعا لمبدأ الاستطاعة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يكلفها إلا ما أتاها، والحاكم هنا هو الشخص نفسه ومدي قناعته بأنه يعيش ظرفا استثنائيا يجيز له الأخذ بالرخصة أولا. وهل يملك الاستطاعة الموجبة لأداء الفعل أولا .

أهـم المصــادر:

1- القرآن الكريم

2- الحديث الشريف

3- رسالة فى قتال أهل البغض لابن تيميه.

4- مجموع الفتاوى لابن تيميه .

5- منهج السنة النبوية لابن تيمية

6- طريق الهجرتين لابن القيم.

7- التفيه بين الشيعة وأهل السنة د/ أحمد موسى.

8- قضية الخير والشر لدى مفكرى الإسلام ، محمد السيد الجليند

9- إحياء علوم الدين للغزالى

10- تفسير ابن كثير

11- التكفير فى الكتاب والسنة ، نعمان السامرانى ، ط مركز الملك فيصل ، السعودية.